Japanese Olympian Spirits

第1章 体操との出会い

体操競技が盛んな秋田県能代市に生まれた喬は、戦前の明治神宮大会(現在の国民体育大会、以下国体)で優勝した旧制能代中学体操部の演技に憧れ、小学生時代は校庭で鉄棒に親しんでいた。一方、喬から遅れること5年、同じ秋田県で清子も体操をはじめることになる。

喬 「私が生まれた能代は、現在の国体にあたる明治神宮大会で旧制能代中学が体操競技の中学校の部で優勝しているんですね。今は"バスケットボールの能代"になっていますが、昔は"体操の能代"ということで全国的に知られていたんです。小学生のときにすでに体操に興味を持っていた私や同級生は、校庭にあった鉄棒と砂場で遊んだり、跳び箱やマットをやったりしていました。当時の担任の先生がバスケットボールで明治神宮大会に出られた方で、非常に運動神経の優れた先生だったんです。私たちが体操を見よう見まねで遊んでいたら、放課後の課外活動として、跳び箱や鉄棒を見てくれた。これがきっかけで体操競技をはじめました」

清子 「私は宮城県岩沼市で生まれましたが、父が3ヶ月で死亡。生後約11ヶ月頃、一家は秋田市の伯父の家に移りました。中学の部活で最初はバレーボールをやっていたんです。そのバレーボール部の先生が体操部の先生も兼ねていて、体操の試合もあるしやってみないかということで声をかけてくださったのが、体操をはじめたきっかけです」

喬 「当時の思い出なのですが、小学校の体育館の掲示板にベルリンオリンピック(1936年)の写真があって、つり輪の写真でした。今考えると、体操の遠山喜一郎先生だったのですが、それをずっと見ていた覚えがあります。『ああ、すばらしいな』と。非常に力強いつり輪の写真でした。当時、小学校にはいわゆる体操部はありませんでした。能代中学は、伝統ある中学ですから体操部があったんです。入学はちょうど戦時中だったので、終戦後、中学2年から本格的に体操競技をはじめました。先輩たちは、体操部が復活したときから国体を目指して練習を重ね、伝統を守ろうと頑張っていた。私が体操競技をはじめたのは、ちょうどその時だったんです。

中学3年のとき、大阪で第1回国体と同時に行われた全日本中学選手権(1946年)に補欠で参加しました。団体ではなく個人種目大会だったので、補欠も出られたんですね。それで出場したら総合で2位になりました。これが、私が競技会でいただいた最初の賞です。同じ能代中学の先輩で、のちにヘルシンキオリンピックへ一緒に行った鍋谷鉄巳さんが1位で、私が2位。その時は3位まで秋田県が独占しました。周りにいい先輩がいたので非常に影響を受けたと思います。と同時に、当時は選手自身がものすごく研究したんです。そういう環境と姿勢があったからこそ、選手が育っていったんだと思います」

第2章 ベールを脱いだ日本の体操

新制能代南高校(現・能代高)時代に国体で優勝を果たし、大学は体操の名門・東京教育大学(現在の筑波大学)に進学した喬。参加した競技会で目の当たりにした外国人選手の優れた技に、世界レベルの体操のヒントを掴んだ。そこから重ねた練習が、戦後日本初参加のヘルシンキオリンピック(1952年)での活躍につながっていく。

喬 「学制改革が実施され、私は能代南高の2年に編入しました。2年生のときの国体は事故でけがをして出られなかったのですが、3年生のとき、神奈川県で開催された高校最後の国体では優勝しました。それからです、『じゃあ、もっと上を狙うにはどうしたらいいか』と考えるようになったのは。国際的にというより、まずは全日本でよい成績を得るには、どうしても東京へ出て行かなければいけないと思いました。たまたま恩師が東京師範(のちの東京教育大)の出身で、そこは体操部があり鍋谷さんもいらしたので、そこに入学しました。

どうなるかはわかりませんでしたけど、高校である程度の成績は獲っていたので多少の自信はありました。ですが、実際に体操部に入部すると、やはり全国からうまい選手たちがたくさん来ていました。大学に入ってすぐのころは、学内の試技会で私は負けていました。

大学2年生になったとき、日米交歓競技会でアメリカの体操選手たちが日本に来たんです。彼らの演技を見て驚きました。

日本の体操選手は、例えばマット運動をやるにしても、体が小さい割に動作が遅いんですよ。アメリカの選手は、体が大きいけれど、技のスピードが日本人よりも早い。そこで私は感じました。日本の体操選手も、もっとスピーディで、もっと技術的に優れた技ができないものかと。彼らの体操を間近で見て、ちょっとヒントをもらったんですね。

それから、『よし、我々は日本人に向いた新しい体操をしよう』ということで、練習のやり方をスピーディにした。それから新しい技を開発して、その技をどんどん切れのあるものになるよう練習しました。そういうところからやりはじめめたら、ぐんと成績が伸びたんですね。それが大学2年から3年のころです。すっと伸びて、全日本大会でも10位以内に入れるようになりました。

ヘルシンキオリンピックの予選会へ出たのは大学3年のときです。上位に食い込んでいって、最終予選で5人の出場選手に選ばれました。本来なら8人エントリーできるのですが、日本に外貨がないという理由で、そのときは5人しか行けませんでした。

ヘルシンキオリンピックは、日本が戦後はじめて参加した国際大会でした。その4年前のロンドンオリンピックは、敗戦後まもなくで日本は出場できなかった。体操が盛んなヨーロッパからは、当時の日本は東洋から来た変わったチームと思われていたでしょうね。

それが、蓋を開ければすばらしい演技で、彼らが思いつかないような技をやると評判になった。竹本正男選手の十字倒立だとか、跳馬のジャンプ力だとか、現地の新聞にもずいぶん載りました。

結果は、竹本さんが跳馬で、上迫忠夫さんが床で銀メダル。私は、跳馬で銅メダルを獲りました。団体戦でも5位になり、それから世界の日本の体操を見る目が変わってきました。

我々の方は、ヨーロッパの体操に学ぶという気持ちが大きかったんです。それこそ8ミリの撮影機で、欧米諸国の優秀な選手の技を撮ってきて、それをいろいろ研究して日本の技に作り変えていった。コーチなんていませんでした。オリンピックに出るのでも、戦前からやっていた竹本さんがコーチ兼選手みたいな存在です。国際大会に出るようになってからは、他国の選手の技を模範にして、そして技術を磨いていったというのが、我々の時代の体操でした。

跳馬で銅メダルを獲得したのですが、実は表彰台には上がれなかったんです。というのも、日本チームに詳しいルールが伝わっていなくて、同点の場合にも順位が上下になる規程を理解していなかった。全選手の演技が終了し、私と上迫忠夫さんが同点で3位でした。日本では同得点の場合にも、規定演技のよかった方が上位になります。このとき、上迫さんの方が規定演技で高得点だったので、私は4位だと思っていた。だから私は観覧席で表彰式を見ていたんです。そしたら私の名前が呼ばれて・・・・・・。

ですから、この次のオリンピックでは必ず表彰台を狙おうと思いました。そのために就職はせず、東京教育大学から、練習が自由にできる慶應大学に編入しました」

清子 「その頃私は、秋田北高に進学し、3年生のときインターハイで個人総合6位に入り、国体では2年生、3年生と出場しましたが、共に団体2位でした。山形の国体出場のとき、初めて喬さんに出会いました」

第3章 2人の出会い

1952年に山形で行われた国体で運命の出会いを果たした2人。その後、1956年メルボルンオリンピックに出場した喬は、鉄棒で新技"ひねり飛び越し"を披露し、日本体操界初の金メダルを獲得した。

喬 「私はヘルシンキオリンピックを終えたあと、山形の国体があるから応援に来てくれと言われ、故郷の秋田県から応援に行ったんです。そうしたら、高校2年のすばらしい選手がいるということを聞いた。それが彼女でした。才能がありましたから、オリンピックまで行けるのではと思った。それから、彼女に演技の写真や手紙を送って、私からアドバイスをするようになりました。そんなことを続けるうちに、彼女のお母さんとも仲良くなりましてね。気が合ったんですね。

私が慶應大に編入した年に、彼女は東京教育大に入りました。私が勧誘したんです(笑)。このときの教育大は優秀な選手ばかりでした」

清子 「インターハイ個人総合の1番、2番、4番、そして6番の私、他に2名の選手が同時入学、入部したのです。10位以内に入っている選手ばかりが入学したものですから、私たちが入った年にできた教育大女子体操部が、その年のインカレで優勝してしまったと、その結果に皆で驚き喜んだものです。

3年生のとき、私はメルボルンオリンピックに向けた予選に出場したのですが、平均台から落ちてしまい、残念ながらオリンピックに行くことはできませんでした。私にとっては、オリンピックなんて大変なことで、自分が簡単に行けるところだとは思っていなかったんです。ただ、同級生たちはオリンピックに行くことに真剣でした。お部屋に遊びに行くと、『目指せ、メルボルンオリンピック』いう張り紙までしてあって、すごいなと思いました。私にはそんな気概はなかったんですね。

メルボルンでは女子団体が6位入賞を果たし、田中敬子さんが個人徒手で4位に入賞しました。参加選手がこのような結果を残せたということは、私も同じくらいのレベルなんだから、頑張れば私にもチャンスはあるのかなとその時はじめて思ったんです。遅きに失しているわけですけれども、彼女たちが活躍して帰ってきたということで、はじめて気づかせてもらうことができました」

喬 「私はメルボルンにも連続して出場しました。あのときは、のちに日本体操協会会長になった近藤天さんがチームリーダーで、必死になってメダルを取らなければという意識が強かったです。

ヘルシンキからメルボルンの間に、ローマで世界選手権がありました。日本は結構成績がよかったんですね。団体総合では2位になりましたし、個人も、竹本さんが床運動で金メダル、女子の池田敬子さんも平均台で金メダルを獲りました。それに我々も活躍しましたから、世界にアピールできる体制はあった。それがメルボルンにつながった。

メルボルンオリンピックで、私は鉄棒で新技"ひねり飛び越し"を披露し、日本体操界初の金メダルを獲得しました。でも、メルボルンの時は団体総合では1位のソ連に1.85点及ばず銀メダルでした。ですから、次のローマオリンピック(1960年)で、団体総合優勝を目指したわけです。

家内と結婚したのは1958年、彼女が東京教育大を卒業し、慶應義塾大学体育研究所に勤めはじめた年の終わりです。私の田舎の公民館で披露宴をやったんですけどね、寒かった思い出がありますよ(笑)」

第4章 夫婦で臨んだオリンピック

ともに社会人となった喬と清子は、仕事のかたわら練習を続け、そろってローマ、東京のオリンピック出場を果たした。輝かしい成績の陰には、仕事や子育てと競技の両立という苦労があったが、「大変と思ったら何もできない」と清子は笑う。

喬 「結婚の前年、1957年に私は東洋レーヨン(現・東レ)に入社しました。ローマオリンピックを目指していましたが、学卒の人は1年間地方へ研修に行かなければいけない。普通であれば練習はできない状態です。ところが、当時の袖山さんという社長が、一番条件のいいところということで、体育館のある滋賀工場へ行かせてくれて、そこに体操器具を全部そろえてくれたんです。

滋賀工場では、体操競技の経験があった3人の社員と一緒に練習をしました。土曜、日曜には東京へ出てきて、練習できるときは教育大などで練習した。そういう1年間を過ごさせていただいて、何とかつなぎの体制ができました。翌年に東京へ赴任してからは、仕事は5時までやって、そのあと教育大や慶應大へ行って練習しました。そうやって練習ができたことがオリンピック出場につながったんです。

ローマオリンピックで、ついに団体総合で優勝を果たしました。とにかくそれが一番の狙いでしたから、そこにつながったのは、本当に皆さんのおかげだと思います」

清子 「私もローマオリンピックに出場し、団体で4位になりました。その翌年、1961年に最初の子どもが生まれました。私はそこで競技は引退するつもりだったのですが、その年に秋田で国体があったでしょう。地元ですから、どうしても出てほしいと言われて、最初の無理をしたわけです。

おっぱいを飲ませようと思って一生懸命食べていたから、太ってしまって大変でした。それが、その国体があったおかげで体が戻って、結局その年の世界選手権までつながった。そして、1964年の東京オリンピックまで・・・・・・」

喬 「東京オリンピック開催が決まったころ、私は年齢ももう30歳近いし、競技はやめて仕事に専念しようと思っていました。ところが、体操協会の方から、『東京オリンピックまで練習を続けて後輩を育ててほしい』と言われたんですね。そう言われれば、私としても、やっぱり東京まで目指して頑張って出たいという気持ちになる。

毎年、年をとってきて仕事も忙しくなってくると、予選会の順位が落ちてくるんですよ。それまでは大体1位か2位だったのが、ローマオリンピックが終わってからは3位、4位、5位、6位・・・・・・。東京オリンピックには、最終的に6位で選ばれました。

きつかったですよ、その流れというのは。選手生活を考えれば非常に厳しい状況で試合に出ていましたから。いくら練習しても成績が上がらない。悔しかったですね。でも、最終予選に通ったときには、それまでの3回のオリンピックよりもうれしいという感情が湧きました。やはり体操をやってよかったと思えた。私にとって4回目のオリンピックでした」

清子 「世界選手権のあとに長男が生まれましたから、東京オリンピックのときは子どもが2人いました。さすがにもうオリンピックでもないだろうと思っているところに、さっき主人が申しましたように、私の場合も『若手が伸び悩んでいるから、ぜひもう一度練習してほしい』という要請が体操協会から来ましてね。それで、田舎から母や姉にお手伝いに来てもらいながら、自分なりに調整してやっていったんです。

大変だなんて考えていたら、何もできないですよ。私は慶應の仕事の帰りに教育大に寄って練習していましたが、主人がやっぱり東レの仕事が終わってから練習するでしょう。練習したあと、学生たちがうちに来て一緒に食事することもあった。そうなると私は、お豆腐屋さんに行って、バケツにお豆腐を入れて持ってきて、それで湯豆腐をしたりしたんです。何でもありでした(笑)。

一番大変だったのは、練習に出かける時に、子どもに泣かれたことです。東京オリンピックのころには3歳になっていた長女が、私が遠征に行くたびに泣くわけですよ。0歳の子は何もわからないから泣きもしないけれど、3歳の子は私が出かける用意をしはじめると、もうそれを感じ取るんですね。ですから、朝起きたときにすぐお化粧することにしたんです。途中でお化粧すると、また出かけると思って泣かれますから(笑)。そんなささやかな工夫もしていました。

たまには姉が合宿所まで連れてきてくれたりもしましたけど、おちびさんに泣かれるというのがとにかく一番大変でした。そのほかは大変といってもそれは当然のことですから、あまり精神的負担にはならなかったです。ですから、やり終えてみて、子どもにもかわいそうな思いをさせたなと思いますよ。でも、子どもはそんなことはもう忘れていますからね」

喬 「東京オリンピックでは、女子は団体戦で念願の銅メダルを獲得したね」

清子 「ローマオリンピックのときには団体で、3位に行けるんじゃないかというところまで来ていたんですよ。でも最後の跳馬で、ひざつき、しりもちが3人くらい続いて、結局0.67程度の差で4位だったんですね。それで、次の試合は必ず日の丸を揚げようねというのが、選手みんなの気持ちでした。周りからメダルを獲れと言われるのではなく、選手自身がメダルを獲りたかったんです。

実際にメダルを獲って感じたのですが、他の競技を見ると、飛び上がったり、抱き合ったりして喜んでいますね。私たちの場合は、そういう感じではありませんでした。非常に冷静に、一人ひとりが点数を積み上げていった。6人いますから、1人は失敗してもいい。勇気を持って着実に粛々と積み上げていこうという心境に自分たちを持っていっていました。

そして、最後まで積み上がって銅メダルが獲れたときには、本当にホッとしました。何とも言えない、非常にさわやかな満足感が体の中をスーッと通っていってね。ですから、勝利の喜びにもいろいろある。体操のような、技術的で職人的なスポーツと、パワーやチームワークが主になるゲーム競技との違いというものがあるんだなという印象を持ちました」

喬 「私は、はじめてオリンピックに出たときや、金メダルを獲ったときなど感激したことはいろいろありますけども、東京オリンピックに関しては、ぎりぎりのところまで練習して、選手に選ばれて、開会式で選手宣誓もさせていただいた。日本全体の発展もあり、体操の発展もあった。自分としても、最後の仕上げのオリンピックが東京オリンピックだったと思っています」

第5章 スポーツの発展に向けて

競技を引退した2人が次に取り組んだのは、現役時代にヨーロッパで見た地域スポーツの文化を、日本に根づかせることだった。民間スポーツクラブのさきがけとなる「池上スポーツ普及クラブ」を設立。これまでに数万人にのぼる人々がそこでスポーツに親しみ、オリンピックに出場する選手も生まれた。

喬 「私たちはヨーロッパに遠征する機会が多かったのですが、ヨーロッパのスポーツシステムは日本とはまったく違います。日本は社会人による実業団と、学校の運動部が中心の指導体制ですが、ヨーロッパでは地域単位でスポーツクラブがあって、その中で競技スポーツ選手が育っていたんです。

日本には体育施設はいろいろありますが、それはすべて競技をする場所なんですね。日常生活の中で運動をする場所じゃないんです。地域社会の中でスポーツを、今で言う生涯スポーツをできる場所というのはなかった。そんな中で、私は欧米のような地域スポーツの流れをつくりたいと思いました。そこで引退の翌年、1965年に立ち上げたのが、池上スポーツ普及クラブです。

『週刊新潮』の掲示板に、欧米諸国のようなスポーツクラブの施設を提供してくれるところはないかと募集を載せてもらったところ、東京都大田区の実相寺の住職が場所を提供してくれました。

プログラムでは、例えばお母様方は美容と健康づくりのための運動、お父さんはかつて親しんだバスケやバレーボール、簡単な体操などをするという生涯スポーツの流れを作り、選手には選手のためのプログラムを組んで、体操のオリンピック選手や、重量挙げの国体選手を輩出しました。その後池上スポーツクラブと名前を変え、今年で44年。継続してスポーツに親しんでいる方がすごく多いんです」

清子 「ローマオリンピックのあと、『何で東の端っこの日本が勝ったんだ?』という、ヨーロッパの方々の素朴な思いがあって、帰りにぜひうちの国に寄ってほしいと言われました。そこで、オリンピックが終わってから2カ月近く、ヨーロッパのいろいろな国を回ったんです。そのときに、来てくれと言われて行ったクラブが、何でもない、単なるホールだったりそういうところで、オリンピック選手も、一般の人も一緒にいい汗を流していました。スポーツは体育館でやっていると思っていた既成概念がガタガタと崩れていったわけです。これでいいんだ・・・・・・と。

そして、日本の皆さんの演技はすばらしかったといって、メタボリックシンドロームの基準値を軽く上回るような体格の方が握手に来るわけです(笑)。私も体操をしているとおっしゃる。正直、この人が体操? と思いましたが、これこそ市民スポーツ、というもうひとつの道があるということを知った出来事でした。

お話をするうちに、要するに市民スポーツの一員として、平均台も上がったことがありますよ、マットも転がったことがありますよ、だから、あなたの演技がわかるんです、というふうなことが読めてきたわけですね。あ、これが本当の市民スポーツなのだと思いました。

ですから、そのときにヨーロッパの国々を見せていただいたことが、主人はもちろんですけど、私にとっても大変いい勉強になりました。

日本にはそれまで、学校の体育以外に運動をやるという概念がありませんでしたが、そこに、私たちの池上スポーツ普及クラブが誕生し、その後スイミングクラブや体操クラブが各地にできていった。ですから、東京オリンピックが終わったあとが、まさに日本のスポーツ界にとっての夜明けだったと言えると思います。

私自身は、引退後は文部省関係などさまざまな仕事をさせていただきましたが、1986年に参議院議員に初当選してからは、国民生活とスポーツのかかわり合いの問題にもずいぶん取り組みました。

たとえば、スイミングクラブは水道をたくさん使うから経費が大変なわけです。でも、スイミングクラブの水道料は、家庭の水道料とレベルが同じ。特別扱いされてないんです。また、テニスコートなど国民の健康づくりのために土地を提供している場合は、固定資産税の優遇ができないかという問題にも取り組みました。いろいろやってみたんですけど、そこは省庁の壁が厚く、がんとして変更は叶いませんでしたね。

日本の場合は、スポーツに関しては公共施設以外、民間に対する税制の緩和はない。相当やってみたんですけど、ここはやっぱり太刀打ちできなかったです」

喬 「日本にはそういう法律がないんですね。だから、作っていかなければいけない。まさにそれが行政改革だと思います。公と民間が一体となって、スポーツ振興や健康づくりをしていく。それが、スポーツのあるべき姿だと思います」

清子 「私は参議院議員を3期務めましたが、最初に取り組ませていただいた仕事は、国立オリンピック記念青少年総合センターの改築でした。東京オリンピックの選手村の一部だったこの施設は、発足から相当年月がたって古くなって、シャワーも温かいお湯が出ないなどいろいろな問題があった。15年かかりましたけど、少しずつ作っていって、最終的にあれだけのものができて、今では利用度日本一。本当に当選させていただいたおかげに尽きると思います。必要なことでやれることは、やはり積極的にやっていくということが、とても大事なことだと思います。

これからも、若い皆さんが志を持って、自分のこと以上に世の中全体をよくしていくためにはどうしたらいいかということを考えて、がんばっていただきたいなと思います」

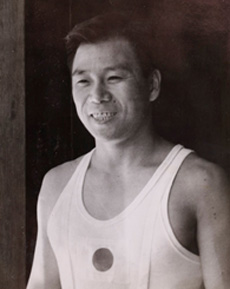

東京オリンピックで獲得した金メダル(喬)と銅メダル(清子)を胸に

シリーズ第四回:小野喬・清子

シリーズ第三回:竹宇治聡子

シリーズ第二回:笹原正三

シリーズ第一回:古橋廣之進