JOCの就職支援「アスナビ」:6月27日企業説明会を実施

公益財団法人日本オリンピック委員会(JOC)は6月27日、味の素ナショナルトレーニングセンターウエストで、トップアスリートの就職支援ナビゲーション「アスナビ」の説明会を行いました。

アスナビは、アスリートの生活環境を安定させ、競技活動に専念できる環境を整えるために、アスリートと企業をマッチングする無料職業紹介事業です。年間を通じて「説明会」を複数回実施し、企業に対してトップアスリートの就職支援を呼びかけています。2010年から各地域の経済団体、教育関係機関に向けて本活動の説明会を行い、これまで237社/団体428名(2025年6月27日時点)の採用が決まりました。今回の説明会ではJOC主催のもと、10社17名が参加しました。

最初に主催者を代表して水鳥寿思JOC理事がアスナビ説明会に参加した企業に対する感謝の言葉を述べました。また、JOC新体制の発足と抱負について述べ、さらに「経済的な支援あるいは社員の皆様からの応援が、トップアスリートを大きく成長させる原動力となるのは間違いありません。私もアテネ2004大会に体操競技の実業団選手として出場し、たくさんの職員の方に応援をしていただき、そして練習に集中できる環境を与えていただいたおかげで、金メダルを獲得することができました。本当に身をもって、企業様のアスリートに対するご支援の重要性も認識をしております。本日プレゼンテーションを行う7名のアスリートも、皆様のご支援があればきっと大きく成長し、そしてその姿が、企業の皆様の励みにもつながっていくと考えております。精一杯プレゼンテーションをしてくれると思いますので、どうか最後まで、選手たちのメッセージを聞いていただけたらと思っております」と参加者に向けてメッセージを送りました。

続いて、柴真樹JOCキャリアアカデミー事業ディレクターがアスナビの概要を、スライド資料をもとに紹介。アスナビが無料職業紹介事業であることや登録するトップアスリートの概略のほか、就職実績、雇用条件、採用のポイント、アスリート活用のポイント、カスタマーサポートなどを説明しました。

続いて、これまでに4名(うち3名はアスナビを通じて採用)の採用を行った、株式会社INPEX経営企画本部広報・IRユニット広報グループマネージャーの森優子氏が登壇し、同社のアスリート社員施策について紹介しました。同社がアスリート採用に至った経緯や目的、アスリート社員の待遇や今後に向けた取り組みなどを紹介した森氏は、社員がアスリートを「知る」だけでなく「共感」し、「応援する」関係を築き、多くの社員がアスリートのファンになることを目指していることを紹介し、最後に、今後のアスリート社員施策について、社内の一体感醸成のさらなる強化、就業機会の創出、そしてより柔軟な就業管理の実現を目指していく方針を示しました。

その後、就職希望アスリート7名がプレゼンテーションを実施。映像での競技紹介やスピーチで、自身をアピールしました。

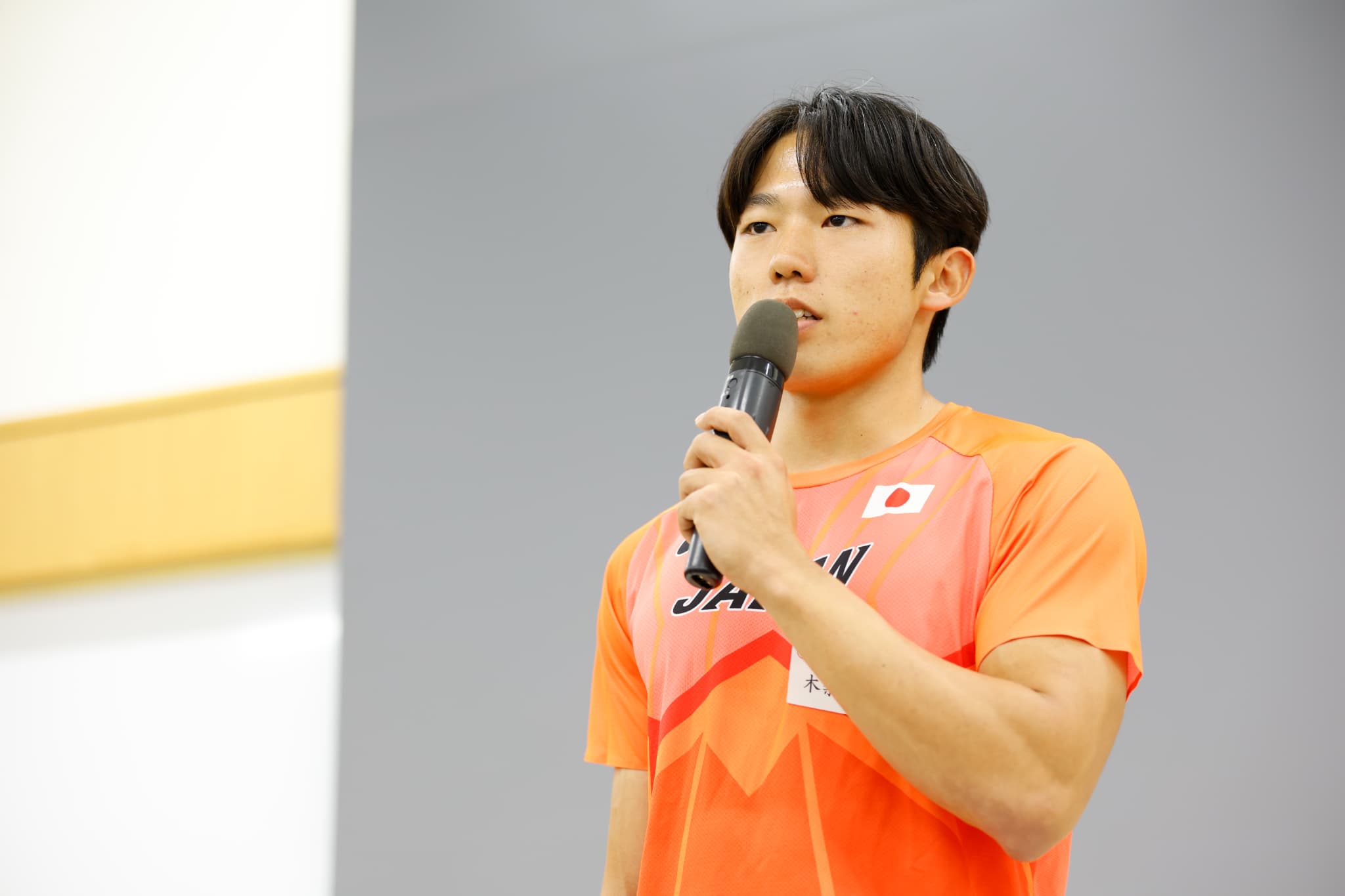

■木梨嘉紀選手(陸上競技・100m)

「私の競技人生最大の目標はロサンゼルス2028大会に出場し、メダルを獲得することです。私が陸上競技を始めたのは中学生の時です。それまではハンドボールのクラブチームに所属していましたが、通っていた中学校にハンドボール部がなかったため、体力づくりの一環として陸上部を兼部しました。軽い気持ちで始めた陸上競技でしたが、陸上競技の記録が伸びていく過程や競い合う楽しさに魅了され、高校に進学するタイミングで、陸上競技一本に専念することを決意しました。高校時代には全国大会に出場することができましたが、大きな結果を残すことができませんでした。その悔しさからもっと強くなりたい、自分を変えたいという思いで、順天堂大学に進学し、トレーニング理論や動作のメカニズムを学びながら科学的根拠に基づく練習を積極的に取り入れるようになりました。例えば、自分の走りを映像によって客観的に分析し、デバイスを用いてトレーニングを可視化および定量化することによって、効率的に課題を克服し、その努力が身を結び、大学4年時には日本選手権・室内競技において60mで優勝することができました。これまで全国規模の大会で入賞経験がなかった私にとって、大きな転機となりました。さらに専門性を高めるために筑波大学大学院に進学し、現在は競技活動と研究活動の両立に励んでいます。課題を自ら見つけ、仮説を立てて検証し、改善につなげるという一連のサイクルを通じて、競技力の向上に加え、研究力や課題解決能力も培ってきました。こうした地道な積み重ねの結果として、世界室内陸上競技選手権や広州2025世界リレーといった国際大会に、日本代表として出場する機会をいただくことができました。2025世界室内陸上競技選手権大会では、決勝進出を僅かに逃してしまいましたが、世界の舞台で自分の走りが通用する手応えをつかみ、さらなる挑戦への意志が強まりました。また、6月上旬に全日本インカレが地元岡山で開催されました。私は6年間決勝に残ったことがありませんでしたが、100mで優勝することができました。私の最大の武器は「継続する力」です。すぐに成果が出なくても、地道に努力を積み重ねてきたことで、毎年確実にステップアップすることができました。これからの目標は、ロサンゼルス2028大会に向けて、日本のトップスプリンターとして確かな実績を残し、世界で戦う選手になるために、日々の積み重ねを大切にしながら、挑戦を続けていきます。もしご縁をいただけましたら、競技者としての挑戦を続けることはもちろん、これまでに培った継続力、課題解決能力、研究力を活かして、企業の一員としても会社に貢献してまいります」

■藤木日菜選手(スキー/フリースタイル)

「私は中学1年生からモーグル競技を始め、多くの失敗を経験してきました。高校、大学時代には思うような結果が出ず、同級生が活躍する中で、くじけそうになったことが何度もありました。それでも、試行錯誤をし、計画的に練習を重ねることで、少しずつ成長を実感しながらここまで続けることができました。大きな転機が訪れたのは、大学4年生の頃です。自分の技術に限界を感じ、このままではいけない、何かを変えなければいけないと思い、思い切って基礎から見直すことを決意しました。そして、ターン技術に優れた他チームのコーチに自ら連絡を取り、一人で北海道に渡り、コーチの家に居候しながら練習に励みました。はじめは、知らない土地や知らない人たちの中で生活することに不安もありましたが、自ら積極的にコミュニケーションを取ることで、コーチの家族やチームの選手たちと良い関係を築くことができました。その中で、スキーの技術だけでなく、純粋に競技を心から楽しむことの大切さを教わりました。それまでは結果ばかりを追い求めてきましたが、スキーの楽しさを取り戻すことができ、自分に必要なことは何かを考え、行動に移すことで競技力が大きく向上しました。そして、その年にFIS大会での初優勝、全日本選手権3位、ワールドカップ出場権を獲得することができました。その後、大学院1年生で迎えた初のワールドカップシーズンでは、海外選手とも積極的に交流し、環境に順応することで、自分の力を出し切ることができました。そしてFISワールドカップイタリア大会で6位入賞、世界選手権出場、オリンピック派遣基準クリアという成績を残すことができました。私がここまで来られたのは、自分一人の力ではありません。アドバイスをくれる人、挑戦を応援してくれた人、環境を与えてくれた人など多くの支えがあったからこそだと心から感じています。だからこそ、私は競技をする上で楽しむことと感謝の気持ちを忘れないことを最も大切にしています。競技を通じて培った課題解決のための行動力、環境への順応力、人との関係を築くコミュニケーション能力は、アスリート社員として企業に貢献するうえでも大きな強みになると考えています。どんな場所にも飛び込んでいける行動力と、自ら学び工夫し続ける粘り強さを武器に、これからも目標に向かって挑戦し続ける人でありたいと思います。そして自分の挑戦する姿を通して、誰もが自分の可能性を信じて、一歩踏み出せる社会をつくっていきたいと思っています。失敗を恐れず挑戦することの価値や、支え合いながら努力し続けることの大切さが当たり前になる社会を、自分がいる環境から少しずつ広げていきたいです」

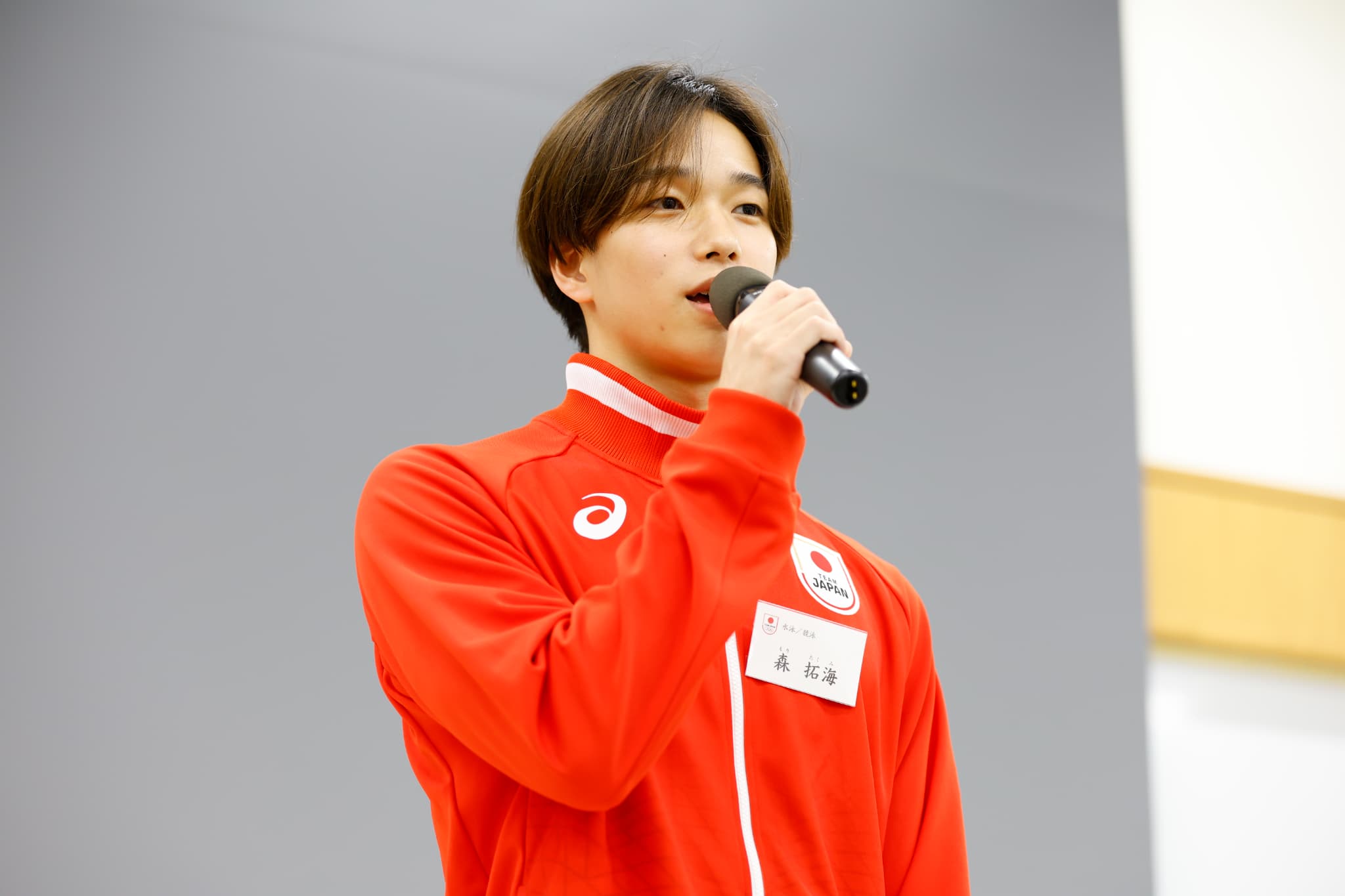

■森拓海選手(水泳/競泳)

「私は0歳の頃から水泳を始め、水と親しむことが当たり前の生活を送ってきました。気がつけば水の中にいることが自然となり、速く泳ぐことの楽しさに夢中になりました。日々の練習は私の生活の一部であり、成長するにつれてオリンピックで金メダルを獲ることが夢になっていました。順調に成績を収めてきましたが、小学校高学年での怪我により、練習や大会出場が困難となり、精神的にも苦しい時期を過ごしました。その影響で練習への姿勢も崩れ、結果も伴わない日々が続きましたが、高校1年生の時に、競泳の知識がほとんどない新しいコーチとの出会いが転機となりました。その方のもとで練習を重ねる中で、一歩ずつでも前に進むことが大切だと気づき、練習に真摯に取り組むようになりました。練習以外の時間こそが差を埋める鍵だと信じて、人知れず努力を積み重ねることを大切にしてきました。その結果、成績は向上し、全国大会への出場を果たしました。そして高校3年生の最後のJOCジュニアオリンピックカップでは2位となり、大きな自信となりました。大学進学とともに新たな環境で活動を始めましたが、以前のコーチからの「どこに行ってもやれるから自信を持って」という言葉が支えとなりました。入学当初はなかなか決勝に残れず、大学の壁の高さを痛感しましたが、現在のコーチは知識も経験も豊富で、新しい種目にも挑戦させてくれています。その後も挑戦を重ねる中で、競技成績はさらに向上し、いよいよオリンピックの舞台を目指す位置まで来ることができました。パリ2024大会代表選考会では標準記録は突破したものの3位で出場は叶いませんでした。しかし、今年開催されるFISUワールドユニバーシティゲームズには日本代表として選出されました。競技経験を通じて、地道な努力を大切にしながら継続する力と自己管理能力を身につけてきました。また、挑戦を恐れず前向きに取り組む姿勢を貫き、支えてくれる周囲の人々への感謝を忘れず、競技を通じて恩返しをしたいと強く思っています。これまで何度も挫折し、自分に失望したこともありましたが、その度に支えてくれる人がいて、一歩ずつ前に進むことで、自分自身を取り戻してきました。挫折できるということは、ある意味で才能だと今では思います。社員アスリートとして、結果で恩返しをするだけでなく、自分の姿勢や言葉、行動を通して、組織や社会に良い影響を与えられるような存在になりたいと思っています」

■小山田香貴選手(カヌー/スプリント)

「私はカヌースプリント競技を10年間行っており、昨年に引き続き今年もU23日本代表に選出されました。私がカヌー競技を始めたきっかけは、東日本大震災の移住先で祖父に勧められたからです。はじめは船に乗ることさえままなりませんでしたが、練習を重ねるごとに目に見えて結果が出ることに喜びや楽しさを感じるようになり、カヌー競技にのめり込んでいきました。高校時代はあまり成績が出ず、伸び悩んでいた時期もありましたが、練習メニューを工夫し、試行錯誤を繰り返すうちに、1年間でベストタイムを2回更新することができました。この経験により考える力や行動力が身についたと感じています。私の最終目標は、オリンピックに出場することです。A指定の選手になってオリンピックに出場するためには、4人乗り500mで7秒の差を埋めなければいけません。世界の壁は高いですが、年々タイムを縮めることができています。3月に行われた海外派遣大会ではシニア500mで10位になることができました。一昨年出場したときには、決勝にすら残れなかったので、大きな進歩だと感じています。現在の課題は、速い動きの中でも一本の伸びを出すことです。そのために、陸上でのイメージトレーニングや、最大速度より少し落としたテクニック重視の漕ぎを行っています。この大きな目標を達成するため、日々の練習では妥協せず、自身で設定した目標値や時間を必ず守り、徹底的に取り組んでいます。これは私自身の強みである最後まで目標をやり切る力に通じています。高校時代から、現状維持ではなく、常に改善を求め、自ら道を切り拓く力を養ってきました。これらの力は、競技だけでなく、社会に出て仕事に取り組む上でも必ず活かせると思います。私は、競技と仕事の両立を強く志望しています。これを実現するためには、厳密なスケジュール管理が不可欠であると認識しています。カレンダーアプリやタスク管理ツールを最大限活用し、私生活から変えていかないといけないと感じています。競技で培った最後までやり切る力を仕事にも発揮し、会社を代表する二刀流の社員として、頑張っていきたいと考えております。私が国際大会やオリンピックに出場する姿を通して、社員の皆さんに働く活力を与えていきたいと思います。これまでの自分があるのは支えてくれる方々のサポートのおかげであることを忘れずに、自分の夢を実現していこうと思います」

■川野隼選手(ボブスレー/スケルトン)

「私がスケルトンを初めたきっかけは大学2年時にJ-STARプロジェクトという発掘テストに参加し、スケルトンに適性があるということで連盟の方にお声をかけていただき、大学3、4年時では野球とスケルトン、そして学業の3つの道で競技に打ち込んでいました。スケルトン競技は氷上のF1とも言われ、その圧倒的なスピード感に興味が湧き、社会人1年目からは本格的に競技に打ち込むことを決意しました。現在はイギリスから招聘したコーチを主体に競技力向上を図っておりますが、そのコーチはいつも1人の人間として成長することが日本チームの目標の1つでもあると言います。スケルトンや、これまで打ち込んできた野球から得た私の強みの1つ目は、大学生の時に培った向上心です。大学3年時からは3つの道で取り組んでおりましたが、それぞれ違う道の3つのことに取り組むということはモチベーションを維持する面でとても難しいことでした。しかし、私は常に向上心を持って取り組むことができ、大学4年時にはスケルトン競技を始めて約1年で強化指定選手になることができました。加えて、無事に大学を卒業することもできました。この3つのことに取り組んだ2年間は、何事にも一生懸命取り組む事ができるという強みを培うことができました。2つ目は、課題解決能力です。スケルトンは滑走中にミスがつきもので、理想のラインに早く戻れた人が勝つ競技です。レース内で出た課題にはレース内で解決します。そして宿舎に戻ってからその日に出た課題と解決法、その日の目標に対して取り組んでみてどうだったのかをレビューしてもらい、修正後にリピートするというようにPlan Do Review Repeatのサイクルを毎日取り組んでいるため、タイムリーな課題や長期的な課題のどちらに対してもスケルトンで培った解決方法と解決能力で向き合う事ができます。私は、この2つのポイントを意識して日々取り組んでいます。皆様の企業に採用していただけましたら、向上心と課題解決能力を用いて競技結果と仕事の両方で貢献できますよう精一杯頑張ります」

■笠村雷選手(スキー/フリースタイル)

「私はこれまでの競技人生から学んだことが3つあります。それは試練を乗り越える力、課題解決に向かう力、新しいことへのチャレンジ精神です。私は小学校3年の時にフリースタイルスキーに出会い、9歳の時に初めてオリンピック種目になり、そこからオリンピックを目指すようになりました。10歳の時に当時最年少で大技であるダブルコーク1080を成功させ、11歳で初めて海外遠征も経験しました。その後中学校2年、高校1年の時に前十字靭帯断裂という怪我をしてしまいました。その後は順調に回復し、ニュージーランドの大会で2位になりました。その結果が認められ、世界選手権に出場することができ、さらにFISUユニバーシティゲームズでスロープスタイル金メダルを獲得することができました。大学2年の時に反対側の前十字靭帯も断裂しましたが、1年間のリハビリを経て、復帰後はハルビン冬季アジア大会でスロープスタイル、ビッグエア共に金メダルを獲得し、FISヨーロッパカップではビッグエア3位に輝くことができました。このように、私は3度の大怪我をしていますが、これらを乗り越え、競技と向き合い続けた結果、苦難や試練を乗り越える力を身につけました。これからもこの経験を糧に様々な試練を乗り越えていきます。次に、課題解決に向かう力についてです。私が取り組んでいる競技は、技の習得をするうえで様々な課題が見つかります。私はこの課題を乗り越えるうえで、ただ反復練習をするのではなく、一番重要な課題は何かを考え、それを解決するための練習方法を組み立て、実行するという練習方法を実施しています。また、このような練習方法を応用した他の選手や下の世代へのアドバイスやコーチングでは、高い評価を得ています。最後にチャレンジする力についてです。私は大技であるダブルコークを当時最年少の10歳で成功させました。しかし、この時はチャレンジというよりはやらされていた感じに近かったと思います。競技歴を重ねるにつれ、自分で考えながら練習することが増え、積極的に様々な技にチャレンジしたいという気持ちが強くなってきました。新しい技にチャレンジするために、大会で出た技をチェックし、それを練習に取り入れていきました。結果的に、日本人では私にしかできない技もあります。競技以外にももっと様々なことにチャレンジしていきたいと考えています。もしご採用頂けた際には、3つの力を存分に発揮し、どんな仕事にも真剣に取り組み、仕事に関する課題解決を図り、加えて新たな取り組みにも挑戦できるような人材となりますので、何卒よろしくお願いします」

■金戸凜選手(水泳/飛込)

「私が行っている飛込競技は、演技1本、わずか約1.8秒です。この一瞬のために、私は約15年間努力を重ねています。そして、ロサンゼルス2028大会、メルボルン2032大会でのメダル獲得を目指しています。私の家族は、両親と祖父母が共に飛込競技のオリンピアンで、姉と兄も競技をしており、私自身も物心つく前からプールに通い、オリンピックを目指す飛込選手になりました。ジュニア時代は順調に成長し、目標を1つずつ達成してきましたが、肩の怪我により手術を受け、1度競技から離れることになりました。その後、辛く痛みの伴うリハビリとトレーニングに真剣に取り組み、復帰した2022年の世界選手権では日本人初となる銀メダルを獲得することが出来ました。しかしその後、膝を負傷し再び辛いリハビリ生活が始まりました。歩くことすら困難な時期もありましたが、もう一度世界の舞台で戦いたいという強い思いを胸に、決して諦めずリハビリを続けた結果、昨年の世界選手権で国際大会への復帰を果たし、今年7月にシンガポールで行われる世界選手権の代表にも選出されました。怪我によって思うように練習できない中でも、限られた条件で成果を出すために、常に自分の状態を見極めながら練習内容を工夫し、最適な方法を見つける力が身につきました。その過程で、状況に応じた判断力や柔軟な思考力が養われ、国際大会や試合本番でも、環境や体調の変化に臨機応変に対応できるようになりました。また、競技生活を通じてコミュニケーションスキルを身につけました。特に国際大会では積極的に海外選手と交流を行い、独学ですが英語と韓国語を習得しております。今後も語学力を更に向上させ、海外との架け橋になれる人材になりたいと思います。これらの経験やスキルは、社会人としても、急な変化や課題に対して冷静に判断し、チームと協力しながら解決策を見つけていく場面で大いに活かせると考えています。飛込競技は台の上に立ったら1人ですが、家族やコーチ、チーム、医療スタッフなど、目標に向かって共に歩んでくれる方がいるからこそ、私は夢に向かって頑張り続けられていると感じています。支えて下さる皆様への感謝の気持ちを胸に、一つひとつの演技で恩返しをすることを大切にしています。飛込競技を通じて、世界に少しでも希望や勇気を届けられるよう、今後も真摯に挑戦を続けてまいります。最後に、私が競技で培ってきたスキルを活かして変化や困難に直面しても、柔軟に対応しながら、安定して成果を出せる人材となり、採用頂いた企業様に貢献させて頂きたいと考えております」

説明会終了後には、登壇した就職希望アスリートによる座談会を実施。柴JOCキャリアアカデミー事業ディレクターの質問に答える形で、自らの考えを述べました。その後、選手と企業関係者との名刺交換、情報交換会が行われ、企業と選手がそれぞれ交流を深めました。

お気に入りに追加

関連リンク

CATEGORIES & TAGS