ミラノ・コルティナに向けた研修合宿 「TEAM JAPAN Building Up for ミラノ・コルティナ2026」を開催

日本オリンピック委員会(JOC)は4月24日、25日の2日間、ミラノ・コルティナ2026冬季大会に向けた合宿形式の研修会「TEAM JAPAN Building Up for ミラノ・コルティナ2026」を開催しました。この研修会は、競技間連携を促進するとともに、TEAM JAPANとしての自覚と責任、連帯感を強めることを目的にバンクーバー2010冬季大会から実施されているものです。前回の北京2022冬季大会時は新型コロナウイルス感染症の影響もありオンラインで実施されたため、アスリートたちが参加する研修会形式としては8年ぶり4大会目の開催となり、会場の味の素ナショナルトレーニングセンターには各競技のトップアスリートや指導者、国内競技連盟(NF)スタッフら計192名の参加がありました。

初日のオープニングメッセージでは伊東秀仁JOC選手強化本部副本部長であり、兼ミラノ・コルティナ2026対策プロジェクトリーダーが「ミラノ・コルティナ2026冬季大会は6つのクラスターに分かれて開催されるため、大会本番では顔を合わせることのできないアスリートの方もいるかもしれません。従ってこの機会に、一緒に世界で戦っている他競技のアスリートとも交流を深めていただけたらと思います」と呼びかけ、続けて「皆さんにはJOC Vision 2064で掲げている『憧れられるアスリート』であるという自覚とプライドを持っていただき、『一歩、踏み出す勇気』を本番で出せるように頑張っていただきたいと思います」と参加者にメッセージを送りました。

■パリからミラノへ

最初のプログラムとして実施されたのは「パリからミラノへ」と題されたトークセッション。本プログラムでは小口貴久JOCアスリート委員会委員の進行のもと、パリ2024大会で旗手を務めた半井重幸選手(ブレイキン)と江村美咲選手(フェンシング)が登壇しました(江村選手は合宿中のためオンラインで参加)。ミラノ・コルティナ2026冬季大会を目指すアスリートへのアドバイスを求められた半井選手は「結果を追い求めるための努力は既にされていると思います。その上で、勝負に向かう道のりの中でプレイヤーとしてどのように成長したい、どのような経験を積みたいということも考えていただけたらと思います。どのような結果になろうと、まずはここに挑戦することに意味があったと後から振り返ったときに思えるような、そのような道のりにしていただきたいと思います」と語りました。また、コンディショニングとの兼ね合いで旗手のオファーを受けるか悩んでいたというエピソードを明かした上で、「羽根田卓也選手(カヌー/スラローム)とテレビの企画で対談した際に、開会式と閉会式両方出て、最初から最後までオリンピックを楽しんだほうが良いとアドバイスをいただきました。ただ出場して競技をするだけだと他の大会と変わらないから、オリンピック特有の国際交流やそこでしか見られない景色を味わった方が良いと、背中を押していただきました。皆さんもせめてどちらか、できれば開会式・閉会式両方に参加すると、人生経験としてオリンピックそのものを楽しんでもらえるのではないかと思います」とアドバイスを送りました。東京2020大会にも出場した江村選手は有観客で行われたパリ2024大会を振り返り、「通常の大会はフェンシングを知っている人が多く見に来ていますが、オリンピックはフェンシングを知らない方も見に来ます。そうすると本来はマナーとして静かにするべきタイミングでも応援の声が聞こえたり、歓声で審判の声が聞こえないということもありました。自身の競技では当たり前となっていることを知らない方々もたくさん見に来られるので、そういった部分も想定して備えてもらえたら」と、オリンピック特有の雰囲気についてアドバイスを送り、また「スポーツを通じて学んだことはその競技だけではなく人生をとても豊かにしてくれると思っています。オリンピックを目指し、その舞台で戦った経験はその学びをより深くしてくれると思いますし、そこで学んだことをオリンピアンが発信することの影響力は非常に大きいと感じています」と、オリンピックの価値や魅力について語りました。登壇した2人以外にも、オリンピック出場経験のある参加アスリートからのアドバイスコーナーも設けられ、坂本花織選手(スケート/フィギュアスケート)は「コロナ禍で行われた北京2022冬季大会のときにはスタッフや連盟の方などの関係者しか周りにいなかったのですが、その方々が支えになってくれました。個人競技でもこういったチーム力の重要性を感じたので、今日のBuilding Upが良いきっかけになればいいなと思います」と、堀島行真選手(スキー/フリースタイル)は「平昌2018冬季大会のときには早い段階から本番に向けて気持ちが高まりすぎてオーバーワークになってしまいました。気持ちの落とし込みやコントロールが重要だと感じました」と語りました。最後に半井選手が「皆さんが288日後の本番に向けて一生懸命努力されていることはひしひしと伝わってきます。どうかその道のりを楽しんでいただき、ドキドキもあるかと思いますがそれをワクワクが上回るようなオリンピックにしていただけたらと思います」と、江村選手が「オリンピックはアスリートとして最もスポットライトが当たる瞬間ですが、それまでの日々の方がはるかに長くて苦しいです。その中で共に高めあえる仲間と出会えると思うので、素敵な仲間と一緒にオリンピックを楽しみ、悔いなく戦い抜けるように応援しています」とメッセージを送り、最初のプログラムが締めくくられました。

■チームビルディング

続いてのプログラムは共用コートに場所を移し、選手同士の交流を図ることを目的としたチームビルディングとして、パリ2024パラリンピックに出場した鳥居健人選手(ブラインドサッカー)や日本ブラインドサッカー協会スタッフたちの進行のもと、ブラインドサッカー体験が行われました。8人程度のグループに分かれたアスリートたちは、まずはペアで体操をすることから始まり、アイマスクを着用しての歩行練習、ボールを拾ってからのパス、動いているボールを止めてからパス、そしてシュートを体験しました。各グループは競技や年齢、オリンピック出場経験の有無などに関係なく構成され、最初はよそよそしさを見せるようなグループも見られましたが、アイマスクを着用するという不慣れな環境下で協力しあうことで徐々にコミュニケーションも活発になり、終わるころには声をかけあったり喜びあったりするなど、競技の垣根を越えた交流が深まっていました。最後に鳥居選手から「この短時間のうちに皆さんが少し意識を変えただけで、チームビルディングは成功しました。コミュニケーションや工夫すること、周囲と連携することの大切さを再確認していただき、この時間を通して何か一つでも気づきを得ていただけたのであれば幸いです」とメッセージを送り、約90分のプログラムが締めくくられました。

■コンセプト(インプット)

続いて、細田高広氏が講師として登壇。本日のゴールを「アスリートと言葉の影響力を知る」「TEAM JAPANのコンセプトを学ぶ」「あなたの物語を言葉にする」の3つだと示した上で、まずは情報のインプットとして海外アスリートの事例やTEAM JAPANのコンセプトの背景について紹介し、「優れたチームやアスリートは自分ならではの挑戦や自分が取り組む意義を言語化しています。そういった方々は魅力的に映るだけでなく、自分を進める推進力になっていきます」とコンセプトの重要性を説きました。コンセプトの重要性についてアスリートが学んだところで、実際に「1行のコンセプト」と「その背景にある1分で語れるストーリー」を作るという課題が細田氏から提示されました。オリンピックの挑戦を通して伝えたい想いをそれぞれが言語化し、ボードに記載した上で翌日に1分のスピーチを行います。課題が提示されたアスリートたちは自分の伝えたい想いは何かと、真剣な表情で向き合いました。

■情報提供①

本プログラムではまず現地情報の一貫として、現地でアスリートを食事の面から支える、味の素株式会社から「ビクトリープロジェクト」についての紹介がありました。ビクトリープロジェクトの上野祐輝サポートディレクターが中心となり、ベストコンディションを後押しするためのテクニックとしてうま味の効果やうま味を活用したメニューが紹介されたほか、食事は出汁(うま味)が含まれる汁物からスタートすると効果的だという解説がされたうえで、アスリートたちが出汁湯の試飲を行いました。

続いてはJOC強化部から現地情報として6つのクラスターに分かれている各会場及びそれらの選手村や居室について、また大会に向けて開会式・閉会式の概要やTEAM JAPANの公式行事などを説明しました。その中で今大会から新たに実施されるスキーモが紹介され、競技者からの声として参加アスリートの遠藤健太選手が「スキー競技なのにスキーを担いで走るところが独特ですし、トランジットというスキーで滑ってから山を登る際の切り替えにおけるスピード感が見どころです」と競技の魅力を語り、田中友理恵選手が「スキーモが新競技として採用されたことで皆さんと同じTEAM JAPANの一員となりました。この2日間の研修を通して皆さんと一緒に意識を高め、交流もしたいと思いますので、よろしくお願いいたします」と呼びかける場面もありました。

その後インテグリティ(誹謗中傷、インテグリティ全般)として、JOC誹謗中傷対策事業担当が登壇。3月にJOCが日本パラリンピック委員会(JPC)と共に開設した誹謗中傷対策の「ホットライン」の概要や相談方法について説明しました。続けてNF総合支援センター法務サポート担当の小塩康祐弁護士が登壇し、名誉毀損や侮辱についての解説やSNSの炎上や不祥事の事例紹介、不祥事に巻き込まれたときの対応などについて説明を行いました。

■情報提供②

2日目は、皆川賢太郎JOC選手強化中長期戦略プロジェクトサービスマネージャーによる環境(SDGs)をテーマにしたプログラムから始まりました。冒頭、「皆さんは、自分たちの競技環境が失われてしまうということで環境問題に対して危機感を抱いているのではないでしょうか。その問題に直面している冬季競技のアスリートである皆さんだからこそ、自覚を持って発信していただければ、その声は誰よりも浸透しやすいのではないでしょうか」と呼びかけました。続けて日本スポーツ協会(JSPO)による啓発動画を視聴し、日本における雪発生のメカニズムや近年の雪の傾向、そして自らが代表理事を務める冬季産業再生機構の取り組みや活動事例を紹介しました。また、現役アスリートのSDGsに関する取り組みの事例として、渡部暁斗選手(スキー/ノルディック複合)の活動が紹介されました。試合や合宿で海外での活動が多く、それに伴って飛行機移動も多い渡部選手は自分の二酸化炭素排出量を計算。そして「エコパートナー」として自身のヘルメットにロゴを掲出する企業からの広告料をJクレジットに回すことで、二酸化炭素排出量を実質ゼロ(カーボンニュートラル)にする取り組みを行っています。またその余剰金では地元の農家からあんずを購入してジュニアの大会に差し入れを行い、子どもたちに向けて地産地消や気候変動に関する講話を行うといった取り組みも行っています。これらの活動を始めたきっかけを問われた渡部選手は「長く競技活動を続けてきた中で雪や氷河の変化は実感していたものの、見て見ぬふりをして競技を優先している部分もありました。しかしながら現役だからこそ人に届くものもあるのではないかと思い、このような活動を始めました」と述べました。最後に皆川JOC選手強化中長期戦略プロジェクトサービスマネージャーが「『憧れられるアスリート』とは皆さんのことだと思います。皆さんが目標を達成することは何よりも大切なことで、そのために多くの時間を使って競技に臨んでいると思いますが、その後に社会に対する貢献や意識の高いことに取り組んでいただけると、皆さんの価値がさらに高まると思います」とメッセージを送り、本プログラムが締めくくられました。

続いて上田大介氏が登壇し、インテグリティ(TEAM JAPANの一員として)をテーマにしたプログラムが行われました。様々な動画やアスリートの名言の紹介を通してTEAM JAPANの一員として大切にしたいこととして「楽しむこと」「挑戦すること」「感謝と尊敬を胸に」の3つを挙げ、さらにそれらが「健全性」「高潔性」「誠実性」というインテグリティに繋がっているということを説明。そして「今大会の編成方針に『”人間力なくして競技力向上なし”を根幹に据え、行動規範を遵守し、各国・地域との友好親善に寄与できる選手』とあります。それはすなわち信頼に値する人間力があるということです。皆さんも信頼に足る十分な人間力があると思います。ぜひこういった一つひとつの言葉を紡いでいき、記憶を蘇らせながら、この後の自身のコンセプトを仕上げていただけたらと思います」とメッセージを送りました。

■宇宙×スポーツ 宇宙飛行ミッションを通して学んだこと

続いてのプログラムでは、JAXA有人宇宙技術部門から宇宙飛行士の金井宣茂氏が登壇しました。金井氏は宇宙飛行ミッションを通して学んだこととして、2017年12月から2018年6月まで国際宇宙ステーション(ISS)に滞在していた実体験をもとに、宇宙での生活や実験、宇宙での身体の変化や心理ストレスなどについて紹介。またアスリートにも繋がる考え方として、ストレスに負けてはならないと耐える「耐性」ではなく、ストレスに耐えられなくても良いが代わりになるべく立ち直れるようにしようという発想である「レジリエンス(=復元力)」について説明し、講演を締めくくりました。その後の質疑応答では、水鳥寿思JOC理事より「半年間戻れない中で、不測の事態が起きた時どのようなバックアップが用意されているのか」と質問され、「宇宙飛行士全員が同じレベルでメディカル訓練を受け、医学的な緊急事態が起こった場合は、他のクルーが救命処置をして助けてくれます。また、地上には常に医者や様々な分野の専門家が常駐しており、サポートやアドバイスを受けることができますが、手術が必要な場合はミッションを中断して緊急帰還します」と回答。また、スポーツドクターでもある土肥美智子JOC理事は「メンタルヘルスについてどのようなサポートや対応を想定されているのか」と質問し、金井氏は「宇宙飛行士選抜の段階で性格や特性を振り分けてパニックになりにくい人を選んでいますし、サバイバル訓練などのトレーニングも積んでいるので、宇宙ステーション滞在時などにメンタルに関する症状が出るようなことはありません。しかしながら、月面などもっとストレスが大きいような場所でそういった事態になったらどうするかというのは現在の課題でもあります」と回答し、宇宙飛行士の健康を管理するフライトサージャンの速水聰氏が「宇宙ステーションに滞在しているときにはメンタルに問題がないか2週間に1回の定期面談でチェックしているのですが、その前にいかに予防できるかということに非常に時間をかけて、事前の準備をしております」と補足しました。

■コンセプト(アウトプット)

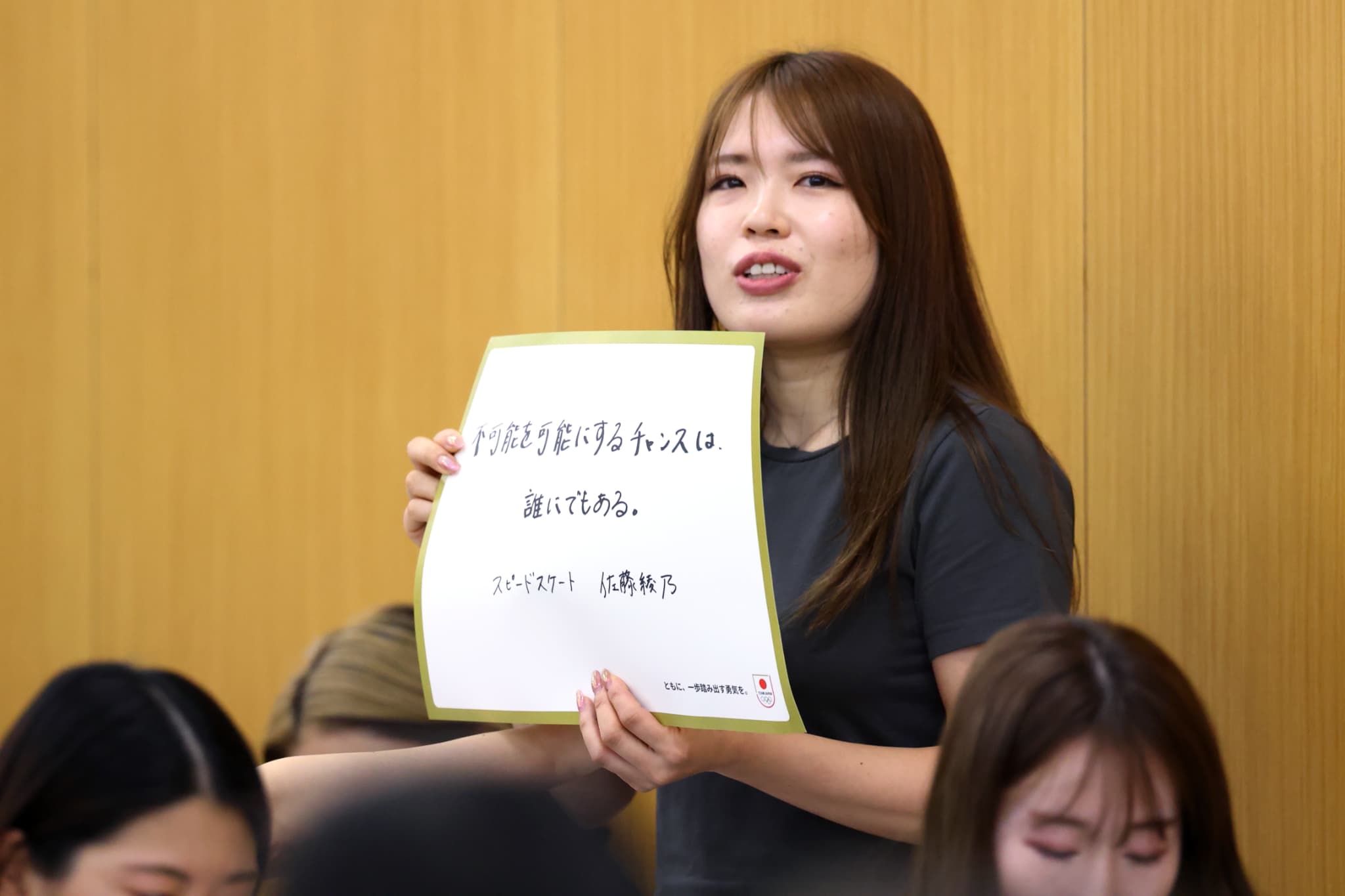

昼食後のプログラムでは、各自が前日に考えたコンセプトのアウトプットを行いました。16グループに分かれてリーダーを中心に交流を行った後、各アスリートがコンセプトを書いたボードを持ち、1枚の画像と1本の動画を撮影しました。その間にコーチ・役員などスタッフたちも交流を行い、それぞれのサポート体制や練習の取り組み方、競技特性、各競技が抱える悩みなどについて語り合いました。最後に再び全員が集まり、代表して数名のアスリートがコンセプトを発表。佐藤綾乃選手(スケート/スピードスケート)は「不可能を可能にするチャンスは誰にでもある」、三浦佳生選手(スケート/フィギュアスケート)は「脳筋魂」、増原海夕選手(アイスホッケー)は「ポジティブに向き合い続ける」、坂本選手は「耳を大きく、想像力を豊かに」、渡部選手は「水の如く」と、それぞれのコンセプトについて発表しました。最後に細田氏が「早く行きたければ、ひとりで行け。遠くへ行きたければ、仲間と行け。」という言葉を紹介するとともに、「きっとここで生まれた絆が皆さんを遠くに連れていってくれるのではないかと思います。皆さんだけではなく、周囲の関係者や応援してくれる人、観客やファン、皆さんのご家族など色々な方たちをともに巻き込んで、皆さん、そして日本中や世界中が一歩いい方向に踏み出すと、きっと地球や社会もいい方向に向かっていくのではないかと信じています」と選手の健闘を祈って、2日間に渡るコンセプトのプログラムを締めくくりました。

■ミラノ・コルティナ2026大会組織委員会より

続いてのプログラムではミラノコルティナ大会組織委員会NOC Relations Manager Antonella Cerasino氏が登壇。現地情報として6つに分かれている各クラスターやそれらの競技会場、開閉会式の概要や大会ロゴ、マスコット、聖火トーチなどを紹介。また、選手村での食事やイタリア文化、挨拶等の簡単なイタリア語など、大会期間中の現地での生活を充実させるための情報も紹介されました。

■クロージングセッション

すべてのプログラムを終え、最後にクロージングセッションとして原田雅彦JOCミラノ・コルティナ2026対策プロジェクトサブリーダーが登壇。2日間に渡るプログラムを「来年2月に開催されるミラノ・コルティナ2026冬季大会に向かうこれからの数ヶ月は皆さんにとって特別な時間となりますが、ここから重要な一歩を踏み出したと言えると思います」と総括し、「オリンピックはただのスポーツイベントではありません。選手やコーチ、そして支えてくれる人々がオリンピックの舞台で織りなすドラマが、多くの人々の人生に刻まれることになります。ミラノ・コルティナ2026冬季大会への準備は決して容易な道のりではありません。毎日の練習、厳しいトレーニング、時には挫折することもあるでしょう。しかしそれらを乗り越えることによって、皆さんは真のアスリート、憧れられるアスリートへと成長し、そして素晴らしい結果へと繋がっていきます」と語りました。最後に「これからミラノ・コルティナ2026冬季大会までの道のりは大変厳しいかもしれませんが、選手として一番幸せな時間と捉え、充実した10ヶ月を過ごしてほしいと思います。ぜひミラノ・コルティナ2026冬季大会で大活躍してください」とメッセージを送り、2日間に渡るプログラムが締めくくられました。

お気に入りに追加

関連リンク

CATEGORIES & TAGS